RIONE CAVALLEGGERI AOSTA

Area di passaggio e di frontiera in cui si respira la

storia dei Lancieri Aosta e delle Fabbriche Napoletane

Incastrato tra

Bagnoli e Fuorigrotta troviamo il rione Cavalleggeri d’Aosta, un popoloso quartiere

di Napoli come i vicini Pianura e Soccavo.

Geograficamente appartengono

ai Campi Flegrei e storicamente sono da sempre integrati nella Diocesi di

Pozzuoli.

Il Rione Cavalleggeri

si sviluppa all’interno di un triangolo i cui vertici sono costituiti dalla

Chiesa di S. Maria Solitaria in via Diocleziano, dalla chiesa dei Sacri Cuori

di Gesù e Maria a piazza Neghelli e dalla chiesa di S. Ciro in via Carnaro.

Il fulcro del rione è

nelle traverse e sullo stesso omonimo viale; ottocento metri di trafficato

asfalto che attraversava un area di passaggio e di frontiera, tra zone

industriali, quartieri operai e quartieri militari.

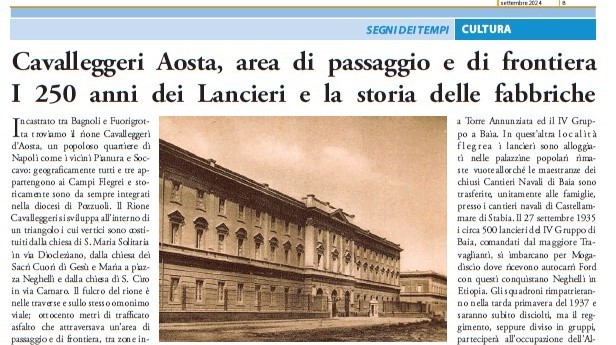

Nei primi anni trenta

del novecento in vicinanza del Tiro a Segno di Campegna e della Piazza d’Armi

di Coroglio, su di una superficie di oltre 115.000 mq, è realizzata la caserma di cavalleria intitolata al Conte

di Torino. Trattasi di Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino per

nomina dello zio re d’Italia Umberto I° e comandante della Cavalleria Italiana nella

Prima Guerra Mondiale.

Con la riforma del

Regio Esercito si sta provvedendo alla nuova dislocazione dei Corpi d’Armata e

si ha intenzione d’aggregare un reggimento di cavalleria alla Divisione

acquartierata a Napoli. L’antica caserma della cavallerizza a Chiaia è diroccata

ed è impensabile ripristinarla in una zona ormai centrale, giusta quindi l’idea

di realizzarla in aperta campagna non lontana dal nuovo passante ferroviario e

dalla Piazza d’Armi.

La scelta del

reggimento di cavalleria ricade sul glorioso “6° Lancieri d’Aosta”, fondato il

16 settembre dell’anno 1774 (250 anni questo settembre 2024), che si distingue

in innumerevoli fatti d’arme dalle Guerre Napoleoniche, alle Campagne del

Risorgimento, alla Grande Guerra.

Nel primo dopoguerra

“Aosta” vive le vicende del “ripensamento” della Cavalleria, da molti già

ritenuta anacronistica; pertanto il 20 maggio del 1920 perde la “lancia” come

arma principale ed assume la denominazione di “6° Reggimenti Cavalleggeri di

Aosta”.

Il primo ottobre del

1932 avviene il trasferimento da Ferrara alla nuova caserma di Napoli e

contemporaneamente è battezzato con lo stesso nome del reggimento il nuovo

viale che collega la caserma con l’antica via Regia, oggi via Diocleziano.

Poco più di un anno

dopo, l’otto febbraio del 1934, il reggimento riassume la denominazione

tradizionale di “Lancieri di Aosta”; riprende il fregio dei “lancieri” ma

mantiene invariato l’armamento più moderno dei “cavalleggeri”.

Ma il viale, appena

battezzato, non muta il suo nome; resta come “Cavalleggeri Aosta” tramandando

per sempre un titolo che nella realtà il reggimento di riferimento ha avuto

solo per breve tempo.

Non solo, in breve

tempo il suo toponimo si estende all’intero rione che va formandosi attorno ed

in seguito anche ad una nuova stazione della metropolitana realizzata per

meglio servire questo popoloso agglomerato.

Il reggimento dei

Lancieri è formato da due gruppi (corrispondenti ai battaglioni delle fanterie)

a loro volta composti da tre squadroni (corrispondenti alle compagnie delle

fanterie) montate a cavallo più uno squadrone mitraglieri autocarrati.

Intanto la politica

espansionista del fascismo porta ad incrementare la consistenza del reggimento

e nel 1935 sono costituiti altri due gruppi di mitraglieri; ognuno su tre

squadroni ed uno squadrone comando.

Non potendo essere

ospitati nella caserma “Conte di Torino” il III Gruppo è costituito a Torre

Annunziata ed il IV Gruppo a Baia. In quest’altra località flegrea i lancieri

sono alloggiati nelle palazzine popolari rimaste vuote allorché le maestranze dei

chiusi Cantieri Navali di Baia sono trasferite, unitamente alle Famiglie,

presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia.

Il 27 settembre 1935

i circa 500 lancieri del IV Gruppo di Baia, comandati dal maggiore

Travaglianti, si imbarcano per Mogadiscio dove ricevono autocarri Ford e con

questi conquistano Neghelli in Etiopia.

Gli squadroni

rimpatrieranno nella tarda primavera del 1937 e saranno subito disciolti, ma il

reggimento, seppure diviso in Gruppi, parteciperà all’occupazione dell’Albania

e alle offensive in Grecia ed in Africa.

Ma la caserma, ancora

con funzione deposito di reggimento, sarà minata ed in gran parte distrutta dai

tedeschi nel settembre del 1943; i cavalli, scappati nei prati dei dintorni,

forniranno un caldo e sostanzioso pasto a molti sfollati.

Il boom economico del

dopoguerra favorisce il mercato edilizio che si mangia la zona rurale; sparisce

il verde e, al costo d’un alto tasso d’inquinamento, si costruisce a ridosso

della ILVA, della CEMENTIR e della ETERNIT.

La vivibilità è sacrificata

in nome del lavoro che sfama migliaia di famiglie che ben presto formano una comunità

locale peraltro integrata nelle tradizioni partenopee. Come non ricordare due

“grandi” musicisti figli di questo rione; Beppe Vessicchio che vi nasce nel

marzo del 1956 e Gigi D’Alessio qui nato nel febbraio del 1967.

La crisi economica

della metà degli anni '80 decreta la chiusura delle industrie e lo

sgretolamento del tessuto sociale prosperato all’ombra delle ciminiere.

Anche un pezzo della

storica caserma è demolito per accogliere i container che ospitano parte dei

terremotati del 1980. Il campo è sgombrato dopo una decina d’anni e al suo

posto nasce un presidio dei carabinieri ma, purtroppo, la porzione di caserma

ancora in piedi resta abbandonata.

GIUSEPPE PELUSO

Pubblicato su Segni

dei Tempi di settembre 2024

.jpg)